コロナ禍で疲弊する世界経済と労使関係の危機

新型コロナ感染症危機は、世界と日本の経済を疲弊させている。

当初エコノミスト達は「コロナ禍が過ぎれば世界経済はV字回復するだろう」と楽観論を振り撒いた。「リーマンショックの時とは違う」というのがその理由だ。

あの時はサブプライムローンという金融システムに内在する欠陥が露呈したのだが、今回は感染症という「自然災害」つまり「経済外的」要因による「需要の蒸発」が原因だ、と。

だから、コロナ禍が過ぎ去り需要が戻ってくれば「V字回復」する、あるいはせめて「J字回復」くらいは期待できる、というわけだった。

だがここへ来て世界経済は、こうした楽観論をあざ笑うように、当初予測しなかった「変調」に見舞われている。

もちろん変異株が次々に登場し、第四波・第五波と世界を駆け巡っていることもあるが、さらに深刻なのは供給システムの不調だ。

パンデミックに伴う都市ロックダウンで、中国を始めとしたサプライチェーンが寸断された。その修復がチグハグにしか進まないため、コモディティ価格(原油・大豆・銅・鉄・半導体)の急騰が起きている。

海運業が「一人勝ち」しているくらいで、ほとんどの製造業やサービス業で、企業物価の高騰を消費者物価にそのまま転化できず、ジリジリと収益を押し下げている。

かくして世界経済は「いつか来た道」、スタグフレーション(インフレと不況の同時進行)の足音が近づいているのが実態なのである。

そしてそれは必然的に労使関係の危機をもたらさざるを得ない。しかも、かつて石油危機を乗り切った(と日経連が豪語した)「労使の安定帯」は、今は見る影もない。階級構成の在り方が、当時と今とでは大きく違うのだ。

とりわけコロナ禍に直撃された非正規労働者階級(家計自立型)は、飲食店の自粛・廃業、派遣会社の雇い止めなどで、失業や生活困窮、部屋代も払えずネットカフェ難民・ホームレス化の淵に追い詰められ、貧困ビジネスが待ち受ける酷い状況に直面している。

平均的な正規労働者階級も、雇用調整助成金で何とか維持されてきたが、それも先細りつつあり、賃金切り下げや人員削減が迫っている。航空会社の出向、タイヤメーカーの転籍、自動車会社の減産等、「リストラ」が相次いでいる。

さらに管理職・技術職ホワイトカラーなどの新中間階級も安泰ではない。大企業の多くは近い将来の経営環境激変を見越して、業態スリム化へ向け「希望退職」の募集年齢を四十歳代まで引き下げている。

あらゆる側面から労使関係は「大危機」に向かっていることを、我々は直視しなければならない。労働者階級の新しい連帯の在り方が問われている。(冬彦)

日本国民を待つ過酷な運命、堪えるのか抗うのか?

世界の財政拡大と金融緩和策は、コロナ禍と連動した大不況を経て一段と加速してきた。

とりわけ日本はその面では世界の先頭に立っていた。しかし、インフレの上昇に伴い米国や欧州は「出口政策」に舵を切りつつあるが日本はそんなそぶりもない。あるいはできないでいる。

日本では岸田新政権が登場したが、経済政策に限定すれば「アベノミクスの継承で成長を勝ち取る」と主張。その「成果」でもって「分配」をするというのだから気の遠くなるような話だ。また「延長アベノミクス」はあまり反庶民的に思える。しかし、ともかく「アベノミクス」は温存された。

そのこともあってか、また、アベノミクス批判がエコノミストたちからも沸き起こっている事態もあってか、いずれにしても安倍晋三やアベノミクスの「理論的支柱」=当時の内閣参与・浜田宏一が続けざまに講演(発言録・朝日)やマスコミ(プレジデントオンライン)などに登場して「反論」と「アベノミクスの成果」をアピールしている。

■アベノミクスは「500万人の雇用を生み」成功したか?

浜田宏一はアベノミクスの当事者だ。彼が持ち出した統計はあまりに短期すぎる。中・長期の円為替相場の深刻な下落には触れないのは見え透いた誤魔化しだ。つまり、「異次元金融緩和」による短期的な「円安効果」を強調するものだ。それ以前からの「円安」傾向をさらに決定づけたアベノミクスが、産業の衰退と日本の労働力の安売りによって貧困を固定化したことは見えにくくしている。恣意的な「ぼろ隠し」だ。

とはいえ、アベノミクスは「500万人の雇用を生みだし」成功したと自画自賛する点には反論しておきたい。

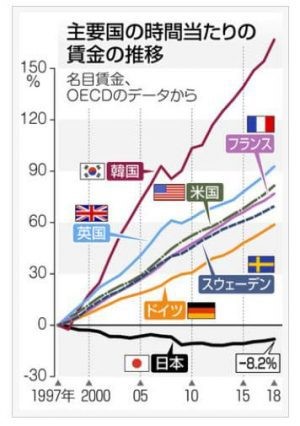

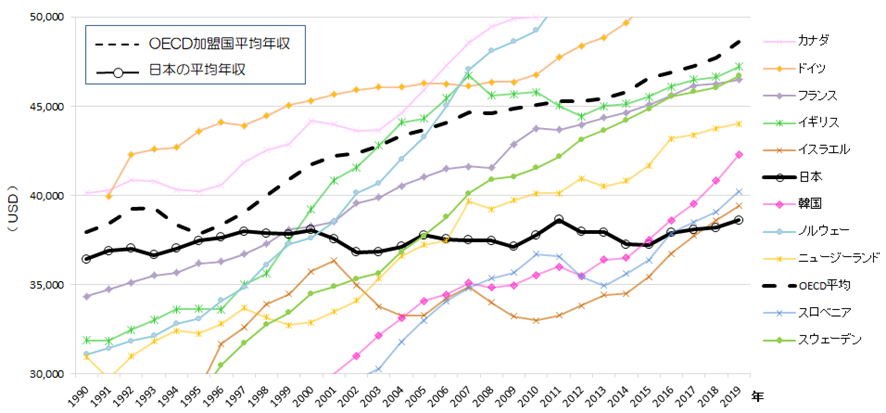

安倍首相の八年間は、団塊の世代がリタイアしはじめ、労働者人口が急速に減少するという明治以後の日本近代化社会では初めての事態だった。失業率の低下はその側面が強い。そのうえ「グラフ・時間当たりの賃金比較」統計や「グラフ・平均年収比較」統計のように日本の国民の平均所得はOECD諸国で最悪の低迷にとどまっている。アベノミクスの実態が明確に現れている(もちろんアベノミクスだけの問題ではないが)。

これを少なくとも「成功」などと強弁できるのだろうか?つまり、子育て中の母親や専業主婦であったような立場の人も、学業期の子供たちも家計の穴埋めとしてパートや非正規雇用に身を投じるしかなくなったという「雇用拡大」なのだ。

▲東京新聞より

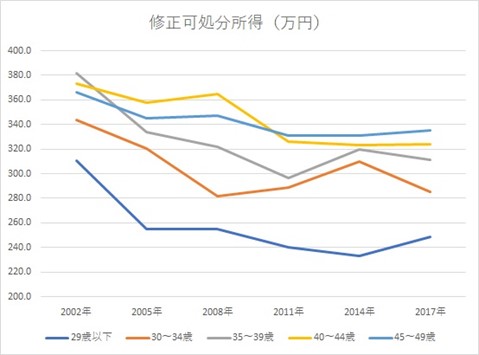

▲出所『銀行員の教科書』有業者数を反映した可処分所得の推移。一人当たりの可処分所得は全般的には右肩下がりの傾向だ。

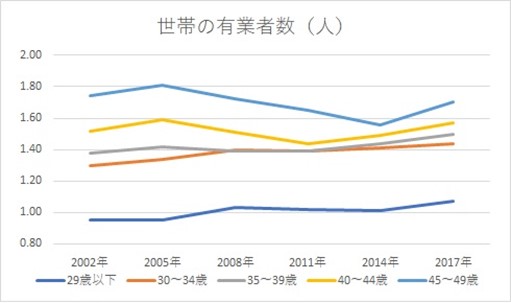

▲出所『銀行員の教科書』

↑

そうなのだ。安倍首相の首相在位期間である2013~20年の間、長期化する貧困と家計のやりくりの行き詰まりの結果として、「雇用者」が不本意ながら増加したに過ぎない。給与が少しは上がっても消費税や社会保険料や教育費などが増大し「可処分所得」が徐々に低下するのでやむなく働き出る人が増えたのだ。「グラフ・世帯の有業者統計」を参照すれば特にアベノミクスの二年目以降「家庭内有業者数」が目に見えて増大する。つまり、国民の長期にわたる貧困化の一つの結果として子育て中の若い母親も、本来なら学業期の子供たちも、「老後」のはずの六十五歳以上の高齢者も、不本意ながらパートや臨時雇いなどの職業に就くしかなかったという苦しい現実の反映なのだ。(女性や非正規雇用の差別的賃金と差別的雇用形態がそのまま温存されながら)。

それを「雇用増大→アベノミクスは成功した」などと言うイエール大学の学者(浜田宏一)は何も見えていないか、それともあからさまな嘘をついている。確かに資本にとれば人手不足になってもおかしくない時代にもかかわらず「安い雇用者が増えた」とホクホクなのだろう。資本家から見ればアベノミクスは確かに成功なのだ。アベ政治の本質が如実に現れている。

■「日本はタイタニック号ではない」By安倍晋三

安倍晋三の「日本は(タイタニックのようには)沈没しない、国債は売れている」という話は、かなりの嘘だ。「売れている」のは半分近く(約45%)を日銀が買い込んでいるからだ(量的金融緩和)。もし、日銀が大量購入しなければ、日本の国債はだぶつき金利は高騰し、価格は暴落する。だから日銀が買うしかないのだし、事実、大規模に買い込んでいる。と言うことは国債が「売れている」のではなく政府の〈子会社〉である日銀に指示して買わしているだけなのだ。こちらも誤魔化しのレトリックだ。

さらに、連結決算で日本政府のバランスシートを見れば(財務省は認めないが)、日銀は政府の〈子会社〉なので「借金の半分は帳消しとなる」。この理屈は高橋洋一が唱え始めたのである。経理や財務の視点なら「なるほど」と思う人もいるかもしれない。

*******************

しかし、日銀は「通貨の発行者」だ。政府も含めて「連結で見れば健全財政」と言って済ませるのか?財政法第五条で、いわゆる財政ファイナンス(日銀の国債直接引き取り)を禁じたのは、戦前・戦中の苦い経験に理由がある。金(きん)が唯一の国際通貨であった時代だ。日本国債の野放図な発行→日銀購入→「円」の大量発行がインフレ(金貨幣に対して円が減価する)のは不可避だ。そしてそうなった。現代でも実態は同じだと言ってよい。

違いがあるとすれば、現在は金本位制ではなく、金貨幣が流通していない。管理通貨制度と国際的為替取引が??変動著しいが??なんとか国際的商品・資本取引をこなしている。では、万事何とかなっているのだろうか?MMTのご説のようにインフレが爆発していないのだから万事良し、と見過ごせるのか?

細かい議論は省略するが、日本のような世界最大級の財政赤字を背負い込んでいる国の円為替が、この三十年間のうちに実質実効為替レートで半分になったことは偶然なのか?巨額な長期の金融緩和政策と無縁だというのか?冒頭でも触れたが、いまや海外との取引をすれば円価値は半分に減少している。この問題は、アベノミクスの本質が為替ダンピングであり、つまり日本の労働力の「大安売り政策」であったことを明白に示している(「日本資本主義の衰弱とリフレ派の凋落」ワーカーズ625号参照)。日本の輸出企業のみの利益を図る政策だということになる。

冒頭で浜田宏一が持ち出した統計は意図的に切り縮められていると指摘した。一過性の「円安による輸出景気」をアベノミクスの成果としているが、繰り返すが長期的には衰亡の道、格差と貧困の道だ。タイタニック日本丸は船体が傾き浸水が止まらない。

■日本国民を待つ過酷な運命、堪えるのか抗うのか?

だが、残念なことに今さらアベノミクス的政策を転換するのは実は困難だ。

つまり、①財務省は財政規律を再建し②日銀は金利引き上げと③大量の国債やETF等の資産を売却する・・・と考えてみればその答えはすぐわかる。言うまでもなくいずれも不可能に近い。仮に実施されれば、株価は暴落し景気は後退し、社会福祉は一層削減され、暴動や犯罪が多発するだろう。革命かもしれない。

財務省や日銀がこんなに無力な姿になったのは、安倍晋三だけのせいではない。日本資本主義の矛盾があちこちから噴出していたからなのだ。国家権力をもつてしても対処のしようがない。だから、政府はこれまでのグズグズの政策(日本ではアベノミクスと言う)から抜け出すことはできない。新年度に待ち受けるものは一層の物価上昇と雇用の不安定だ。日本資本主義は庶民の頭に過酷な運命を押し付ける。(アベフミアキ)

案内へ戻る

《新しい資本主義》 対置すべきは《アソシエーション社会》

昨年10月に就任した岸田首相が《新しい資本主義》を打ち出している。有識者会議もスタートさせた。当初,分配優先を語っていたが、いまでは安倍・菅路線の《成長と分配》に舞い戻っている。

竜頭蛇尾に終わる様相だが、せっかくの首相の提言だ。私たちとしては《アソシエーション社会》・《アソシエーション革命》を対置することで《新しい資本主義》と対峙していきたい。(敬称略)

―― ―― ――

◆《新しい資本主義》の無内容

岸田首相は、総裁選や首相就任に当たって《新しい資本主義》を掲げてきた。新内閣の組閣では、山際大志郎経済財政担当相に新しい資本主義担当相を兼務させた。特別国会での所信演説では、コロナ対策に続く第二の政策として《新しい資本主義の実現》という柱を打ち出している。とりあえずこれが岸田首相の《新しい資本主義》の包括的なプランとなっている。

そこでの問題意識は、歴代自民党政権の政治が深刻な貧富の分断や格差社会を招いたことをふまえ、健全な中間層を増やし、気候変動など地球規模の危機に備える、というものだ。コンセプトとして当初は「分配なくして成長なし」と語り、有識者(?)による「新しい資本主義実現会議」も創設した。

その《新しい資本主義》の両輪は、成長戦略と分配戦略だという。

成長戦略としては、科学技術立国の実現、デジタル田園都市構想、経済安全保障など。分配戦略としては、働く人への分配機能の強化、中間層の拡大と少子化対策、それに看護・介護・保育などで働く人々の収入増などだ。その他、地方活性化に向けた基盤づくり、被災地の復興支援、農水産業の支援、国土強靱化、観光立国なども並べている。分配機能の強化では、賃上げ減税という珍奇な対策も浮上している。

とはいえ、政権発足早々、財界首脳からの批判もあって、格差縮小の具体策として掲げた金融所得課税の強化を早々に引っ込めてしまい、《成長あっての分配》と、安倍首相の《成長と分配の好循環》に舞い戻ってしまっている。10月には『新しい資本主義実現会議』の議論も始まったが、まだ議論の行方は定まっていない。そもそも岸田首相のスタンスもフラついている。

その有識者会議のメンバーを見れば、企業トップと経済コンサルなどが大半だ。そこに少数の学者と連合会長が加わった形だ。そうしたメンバーで有意義なビジョンと展望、それに抜本的な打開策が出てくるハズもない。

◆《新しい階級社会》の到来

岸田首相が《新しい資本主義》を強調するようになったのはなぜか。

近年の資本主義が、成長率の低迷や利潤率の低下など、成長可能性が弱体化していること、また、そうした中にあって、一部の特権的な富裕層をより富ませた反面、中間層の没落と貧困層を拡大させ、社会の分断を拡大してきた現実がある。それは資本主義の行き詰まりの予感であり、岸田首相なりの打開策の必要性の認識だろう。

これまでは政権首班の口から《資本主義》という経済体制が大上段に語られることは無かった。資本主義という語が、過去には搾取や収奪という否定的側面を伴って語られてきた経緯があるからだ。

それが広く語られたのは、90年前後の冷戦体制崩壊後の、唯一の超大国となった米国一極覇権体制が確立したときだった。そのときは〝社会主義体制〟が敗北し、資本主義体制が最終的に勝利した、という体制間競争の文脈のなかで語られたものだった。

日本でも、バブル崩壊後の90年代以降、橋本政権や小泉政権での経済の構造改革や安倍政権の成長戦略など、各政権も様々な《改革》を追い求めてきた。が、バブル崩壊後の〝失われた20年・30年〟と経済の低迷期が続き、そこから脱却できず喘いでいる。

それから30年。グローバル資本は、新たなフロンティアとして金融取引市場を開拓した。しかしその新市場は、新たな価値を生み出すわけでもない市場だ。そこは金融取引で利益を上げるという,経済の金融化、要するにマネー資本主義、カジノ資本主義の世界だった。

他方では、一部の富裕層や企業に富が集中・滞留し、中流層が痩せ細るとともに貧困層が増え続け、格差が拡大し続けるという分断構造が深まっている。いわゆる〝新階級社会〟の到来だ。いまはその分断構造への反発が政権や支配階級に直接向かってはいないが、このままの事態が続けば、いつ大衆が富裕層や企業、政権に反旗を翻すか分からない。そうした危機感が背景にある。

その後にさらに進んだIT化やデジタル化で、プラットホーム企業の寡占化と肥大化が進んだ。いわゆるGAFAMというIT巨大企業が国境の壁を越えて利益を独占する事態が進んだ。資産や所得の格差は、極限にまで拡大しているのだ。

◆枯渇する《フロンティア》

これまで、資本主義の領域拡大とその枯渇について、二つの限界が指摘されてきた。資本制的な商品生産・交換システムの内部的、および外延的な深化・拡大での制約だ。

内部的な拡大というのは、人間生活、人間活動のあらゆる部面に資本制的な商品関係、交換関係が浸透していく、というものだ。資本主義以前の各種の共同体社会では、相互扶助や共同行為に支えられていたものが、次第に商品交換や経済行為に浸食されていったこと、要するに、人間相互間の直接的な関係だったものから、商品やお金の関係を通した間接的な関係に置き換わってきたことだ。

例えば人が亡くなったとき、かつては近隣など共同体の相互扶助で葬儀をしていた関係性から、葬儀社など、金銭的関係で葬儀を執り行うことに変わってきたこと、あるいは結婚についても、かつての人と人を結びつける仲人の仲介から、カップリング会社を介しての婚活などへの変化だ。単に生活物資が商品とお金の交換システムになるだけでなく、本来は人と人との直接的な関係領域としての葬儀や結婚などの場面にも、お金が介在する交換関係のシステムに包摂される社会になったことだ。

もう一つの資本主義の拡大は、外延的、領域的なものだった。

商品交換社会から産業化へという資本主義化は、イギリスなど一部の西欧地域から始まった。それが大航海時代など、経済的グローバル化の環境を基盤とする産業革命として世界に拡がり、89~91年の冷戦終結でソ連など統制経済体制を駆逐して、ほぼ全世界が《自由主義的》な市場経済システムに統合された。

その冷戦終結後の一層のグローバル化で、新興国の経済成長が起こり、やがて南米やアフリカなど最後のフロンティアの開拓も進んだ。未だ世界が同等のレベルで資本主義統合が成し遂げられたわけではないが、少なくとも、大陸レベルでは、ほぼ全世界が資本主義システムで統合されたわけだ。

こうして、資本主義システムは、おおよそ、人間活動の内部的深化としても、外延的拡張としても、未開拓領域を消失させ、新たなフロンティアを見いだせない段階へと到達したことになる。

◆《物質代謝》という第三の限界

経済のグローバル化が進んで、新しいフロンティアも消滅し、経済の金融化、カジノ資本主義と格差拡大が進んだ。それ自体、資本主義システムの限界を知らせるものだったが、いまではそれに加え、自然環境と人間の経済活動との調和そのものが脅かされている時代に突入している。いわゆる《気候危機の時代》だ。

斎藤幸平の『人新世の「資本論」』では、資本主義の永続的な自己増殖運動自体が、地球規模での正常な物質代謝の限界を超える影響を自然界に与えることで、存続不可能な時代に突入していることに警鐘を鳴らし、《脱成長コミュニズム》を対置している。

人間の経済活動などによる二酸化炭素の排出量の増大、森林破壊などによる二酸化炭素の吸収力の減少、それらが合わさった形で地球温暖化が進んでいる。海面上昇や永久凍土の融解による地中のメタンガスの排出など、気候危機は人類の生存と両立し得ない領域に到達しようとしている。

青年層を突き動かしている環境活動家グレタ・トゥンベリの告発にも見られるように、これらの気候危機も、待ったなしの、大量生産・大量消費社会としての資本主義システムの限界を突きつけているのだ。

斉藤幸平『人新世の「資本論」』での、これまで眠っていたマルクスによる物質代謝の視点も組み込んだ資本主義批判と提言は、自然界の物質代謝の限界という資本主義的生産様式の限界への《第三の限界》に警鐘を鳴らしたものといえる。

◆アソシエーション革命論の核心

私たちも、冷戦構造の崩壊以降、《新しい社会主義像》の確立を掲げて、《アソシエーション革命》を提唱してきた。

もともとマルクスの社会主義論・共産主義論は、ソ連型の《統制経済体制》とはまったく別物だった。そのマルクスのアソシェーション革命論は、古代共同体の高次復活論という側面も内包していたもので、『資本論』でも、古代の共同体を類推できる《協同占有を基礎とする個々人的所有の再興》が共産主義だとの見立てだった。

《協同占有を基礎とする個々人的所有の再興》とは何なのか。それは「資本主義の胎内で芽生えた新社会の萌芽」が、「旧社会を内側から脱皮して労働者と生産手段の本源的一体性を再興する」ことだ。現代の「会社」で言い換えれば、株主(所有者)主権から経営者(占有者)・労働者(占有補助者)主権への転換であり、さらには労働者を占有補助者から占有者に格上げすることで、労働者主権社会へ転換することだ。これが資本主義から協同社会=アソシエーション社会への転換となる。

具体的には、労働者・労働組合の闘いで株主・経営者の所有権・経営権を侵食・奪い、それが一定の量的レベルを超える(自主管理など)と、会社は質的転換を遂げて、協同占有の社会になる。

視点を少し変えてみる。賃金や労働時間などへの労働者の規制力が一定水準以上に到達すると、企業活動で新たに生み出した価値を再生産費と賃金に全て振り向け、剰余価値を限りなくゼロに近づける。するとその経済システム上では、資本主義的取得様式(株主配当・経営者報酬・賃金)から協同社会の取得様式である共通占有・共用占有が実現する。それが階級関係の転換、すなわち資本主義的取得様式の変革となる。簡略化すると、労働者階級の力が強くなって、資本家階級の規制力を上回ること、それが革命だということになる。

そのマルクスは、共産主義革命=アソシエーション革命の必然性として物質的条件と主体的条件の成熟を根拠に挙げた。

物質的条件とは、資本主義システムの拡大とそれによる生産の社会化=集団化であり、主体的条件とは生産の社会化=集団化による労働者階級の集団的・包括的な結集、だ。この二つの要素の進展を根拠に革命の必然性を確保したわけだ。

未来のアソシエーション革命の必然性は、まさにいま成熟していることになる。

◆うまくいかない〝ツール化〟

いま資本主義的生産様式を乗り越えるツール・道具として、ベーシック・インカムやビット・コインなど仮想通貨の可能性を評価する向きもある。いずれもカジノ資本主義の克服や、格差社会を生み出した資本主義的生産様式へのアンチ・テーゼとして持ち出されている。

しかしそれらの議論のなかでは、本末転倒な議論も多い。それらについては、実現可能性を棚上げすれば、現行のシステム上での社会保障制度の一つとしては理解もできる。が、その社会的・経済的な性格を踏まえれば、オルタナティブとしてはとても承認できない。それらがいずれも資本主義的所有と取得様式を棚上げしたもの、あるいはその変革のための〝ツール〟〝突破口〟として考えられているからだ。

例えば小沢修一などによると、ベーシック・インカムは、個々人の所得の多寡とは無関係に、一律の最低生計費を支給するというものだ。が、その前提となる現実の社会は、生産果実を奪い合う資本制システムのそれぞれの位置に従って株式配当なり、経営者報酬なり、賃金なりを得ている。そうした資本主義的取得様式という土台の上での、しかも利潤と賃金という一次配分ではなく、国家財政を通じた人為的な再配分システムとして構想されているものでしかないからだ。

こうした再配分を一種の取得様式だと理解すると、資本主義的所有様式から生ずる株式配当とか労働に応じた賃金という取得様式との関係性が切り離されることであり、マルクスが想定した協同社会の取得様式としてより高次な共用占有(マルクスの言う〝労働に応じた分配〟ではなく、〝必要に応じた分配〟という、労働と完全に切り離された取得様式)が切り貼りされるということになる。要するに排他的な経済システムの土台とその上での協同的な取得システムを継ぎ接ぎするものでしかない。そんなシステムが可能だとも思われないし、永続するものとも思えない。

ベーシック・インカムを永続的なシステムとして実現しようとすれば、生産様式、取得様式を資本主義的なものから協同的なものに変革することとセットで展望する以外にない。これまでのベーシック・インカム論はそれが欠落しているか、あるいは全く逆に、ベーシック・インカムの導入を協同社会を実現する強力なツールとして扱っているものもある。

ビット・コインなど仮想通貨にしても同じだ。ブロック・チェーン技術による水平的な交換システムは、集権的な金融当局を必要としないなど、未来の協同社会との親和性もあるように見える。かといって、それを推し進めていくことが直接未来の協同社会を引き寄せられるわけでもない。

かつて90年代後半に一世を風靡した《地域通貨》をめぐっても同じようなことが議論された。地域コミュニティーの相互扶助的な活性化という枠組みを超えて、排他的で人と物の関係を転倒させてしまった貨幣経済に対する、オルタナティブな対抗社会づくりの突破口や強力なツールとしての可能性を主張するものだった。

が、結論から言えば、地域通貨が成果を収めている地域は、その土台として、地域コミュニティ内部での協力・協同の取り組みが進んでいる地域だった。そうした取り組みが不十分だったり、一部の人しか参加していないような地域では、結局、地域通貨の取り組みもしぼんでしまった。地域通貨を通じて、物流や人間相互の関係性をより協同的なものにしようとしてもうまくいかない。逆に、人間の相互関係で協同性が広く行き渡っている地域ほど、その上での地域通貨がうまく機能していた、という事実にこそ、注目すべきなのである。いまでは一体どれくらいの地域通貨とその取り組みが残っているのだろうか。

要するに、《ベーシック・インカム》や《地域通貨》がそうであるように、なにか都合のよいツール=道具があれば、未来社会の協同社会を招き寄せることができる、と考えるのが間違っているのだ。そうではなく、社会の基本的なシステムを資本主義的競争社会から、構成員の協同性に立脚した社会に変革するという土台の上で、それにふさわしい取得様式、配分方法を打ち立てることが大事なのだ、ということこそ確認すべきなのだ。

◆政治革命の領域

私たちがアソシエーション革命を提唱したとき、左派の一部から「改良主義ではないか」と批評された。政治権力、国家権力の奪取という課題が提起されていない、というものだった。フランス革命でバスチューユ監獄の占領やロシア革命でのロシア皇帝の冬宮の制圧など劇的場面を念頭に置いたものだと思われる。

だが、資本制社会から共産主義社会・アソシエーション社会への変革という課題は、封建社会から資本制社会への転換と根本的に異なっているというのが、マルクスの見立てだったことを思い起こしたい。

これまでの社会革命は、経済体制としては実質的に新階級が経済体制の中軸を担うまでに成長していた。封建社会の中での新興階級、ブルジョアジーの台頭などだ。

逆に共産主義革命、アソシエーション革命の課題は、労働者階級は変革が起こるまさにそのときまで搾取される賃金奴隷であり、革命とはその搾取・支配される労働者階級が賃金奴隷の地位から、実質的な経営権(=運営権)を獲得して経済システムの主役に脱皮することだからだ。あくまで経済システムの内部編成を根底から変革すること、これがアソシエーション革命の最大の特徴であり、また課題なのだ。その上で、それでは政治権力、国家権力はどうなのか、ということが問題となる。順番はその逆ではないのだ。

これまでの様々な経済社会体制は特定の政治権力、国家を形成してきた。当然アソシエーション革命でも既存の国家権力の打倒が課題になる。しかし、政治革命、国家権力の奪取という課題の形態は様々であり得る。フランス革命やロシア革命のような、監獄や宮殿、あるいは議会占拠などという形態を念頭に置いたものかもしれないが、89年のルーマニアのチャウシェスクが群衆に捉えられ、後日処刑されるという、政治権力者が逃げ出すケースだってあり得るのだ。政治革命の、国家権力の奪取を、あらかじめ見通すことは難しいし、あまり意味はない。ただその場面、その必然性は必ず存在し、その課題領域での見通しや準備は欠かせないと言うことだけ確認されていればよいのだ。

革命といっても、実際に起こったときには多くの人がそれに気がつかず、後で振り返って「あれが革命だったのだ」と後付けされるケースは多々存在する。マルクスがあのパリ・コミューンを評価したとき、「逃げ出した工場の経営を、そこで働く労働者に委ねた」ことを、直後の著書『フランスの内乱』で、それこそ「可能な共産主義」だとして評価したのも、その一つに実例だった。

パリ・コミューンは結局挫折したが、このケースの場合、経営者が逃げた工場をなんとか維持しないといけないと考え、応急的にそこで働く労働者が経営と労働を担うことにした、という臨機応変な対応策でしかなかっただろう。それが後日、マルクスは労働者革命での決定的な評価を与えたのだった。例えれば、アポロ計画で人類初の月面着陸を果たしたアームストロング船長が「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩である」と語ったことと通底するものがある。

話がそれてしまったが、左派の中でも、こうしたアソシエーション革命の内実と形態について未だ共通理解がない。私たちとしては、アソシエーション革命とは、経済社会体制の変革が中心的内実であり、その革命過程の様相が、政治革命の形態を規定する

、と考える。国家権力を奪取し、その権力を行使して経済システムを改造する、ということではないのだ。その逆であることをまずここでは確認していきたい。

◆,協同と主体形成

私たちのこれからの闘いを考えるとき、岸田首相の《新しい資本主義》をめぐる発言は、絶好の機会と口実を与えてくれている。私たちも大いに《資本主義》を探求し、語っていきたいと思う。

併せて斎藤幸平『人新世の「資本論」』が40万部超というベストセラーになったことなど、新しい研究者・専門家の登場と活躍を歓迎したい。そうした研究者・専門家と私たち実働部隊の協同の活動の上で、岸田首相の『新しい資本主義』との対抗軸と対抗戦略を早急に打ち立てていきたいからだ。

とはいえ、研究者・専門家に全てを委ねておくだけでは闘いは拡がらないし、進んでいかない。現にこれまでも多くの研究者や専門家と言われる人たちの先進的な研究や提言が行われてきた。しかし、必ずしもそうした研究や提言が大きく拡がったわけではないからだ。相互発展的な関係が最善であるとしても、それがなかなか実現しなかったのが、これまでの経緯だった。

課題は、実働部隊の低迷にある。当方も、これまで労働運動の現場から、たとえば熊沢誠や木下武男などから多くを学び、また実践活動に結びつける努力をしてきた。が、肝心の労働者の運動が大きな盛り上がりと躍進を遂げてきたわけでもない。むしろ現状はといえば、そうした運動が、一部を除き、弱体化・形骸化している実情だ。労使一体・労使協調の労組の連合の実態が、それを如実に物語っている。そうした労使対決の場面で、報われない努力を続けてきた研究者や専門家に対して、ふがいない実働部隊の一員として忸怩たる思いに苛まれてきた記憶もよみがえる。

そうした対抗運動・対抗勢力の不在など、状況自体が帯びる限界性のゆえに、具体的対抗策の場面になると、研究者・専門家による提言がピントがぼやけていたり、脇道にそれてしまうこともあった。対抗策のリアリティ、実現可能性を考えると、どうしてもそうならざるを得ないのだろう。

かつてNAM(ニュー・アソシエーショナル・ムーブメント)を主催した柄谷行人は、『可能なコミュニズム』では労働運動への幻滅からか「消費者としての労働者」とか「資本への対抗運動の場を生産過程ではなく流通過程にシフトすべき」だ、と述べていた。その柄谷は、『世界共和国へ』では、国際連合を土台とした世界共和国を対置するに至る。

『資本主義の終焉と歴史の危機』の水野和夫は、G20などへの期待だ。先進国家が結集して強欲マネー資本主義を規制する、という政治・国家への期待感だ。

米国の特権階級に対抗する一連の抗議運動=オキュパイ運動では、最も裕福な1%の特権的富裕層に対して〝99%の大衆〟を対置した。これは数の対置だ。『21世紀の資本』のトマ・ピケティは《累進的な所得・資本課税》を対置した。斎藤幸平『人新世の「資本論」』では〝先進的な3・5%〟の決起を呼びかけている。

これらは実働部隊の低迷などを受けた、それぞれ苦心した対抗戦略・対抗勢力ではある。

同じような対抗戦略・対抗勢力は、と言われれば、私は《占有補助者から占有者への飛躍》を対置したい。言い換えれば、現実的には《労働者階級の規制力の強化》であり、労働者が生産手段の所有者になることなく、労働者が労働者のままで《労働者による所有・経営・労働を同時に担うこと》を実現することであり、また労働者による《経済システムの自主管理》に通じるものでもある。これは労働者としての日々の闘いと取り組みという日常の闘いの延長線上にあるものでもあり、重なるものでもある。

かつてのマルクス的左派は、生産力の発展の延長線上での社会主義革命を展望していた。生産の社会化が究極まで進む(エンゲルス『空想から科学へ』)と考えられていたからだ。が『人新世の「資本論」』の斎藤幸平は、《潤沢なコモンズ》《脱成長コミュニズム》を提起する。まったく同感だ。

いずれにしても実働部隊の強化が不可欠だ。研究者・専門家との協同、私たちとしては、なによりも労働運動の再構築など、古くて永遠の課題でもある〝実働部隊の強化・拡大〟を追求していきたい!(廣)

案内へ戻る

読書室 今野 晴喜氏著『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』青土社 二0二一年十一月刊

○現代日本における「ブラック企業」「過労死」「労働の質の劣化」は目を覆うばかり。労働環境はなぜ改善されないのか。賃労働の系譜と構造とを明らかにし、労働の視点から現代日本の資本主義社会とその行く末を読み解く。そして労働者の生存と尊厳を守り、自由を獲得するためには何が必要なのか、又何をなすべきなのかを明らかにする本である○

系譜学とは

本書は、『ブラック企業』等のベストセラーで知られるNPO法人ポッセの代表であり、駒澤大学等の講師でもある今野晴貴氏の最新刊である。総ページは三百四十ページの大著である。ここで本書の表題に使われている系譜学とは、ニーチェの系譜学をミシェル・フーコーが復権させたもので、その核心は真理には歴史性が刻印されているとの強調にある。

今野氏も、現場の労働問題から出発し、日本社会の本質を解き明かそうとする本書の企ては、『賃労働の系譜学』に込められているとした。いうまでもなく「賃労働」とはマルクスによる資本と労働を分析するための鍵概念だが、一般的には「搾取」を説明したものと考えられてきた。だが今野氏は、実はより本質的には労働の「従属」に迫る概念であり、今日の労働分析に欠かすことが出来ない概念だと解き明かす。まさに系譜学である。

そして現代の資本主義経済における資本と労働の根本的変化を捉えたものこそ、フォーディズムからデジタル封建制である。デジタル封建制とは、フォーディズムが労働を規格化し等質化した上で経済規模の拡大をめざしたの対し、労働が富を拡大するのではなく富裕層への富の収奪が経済の中心となる社会、あたかも「封建制」への回帰様相を指す。

この言葉は日本でこそ馴染みがないが、デジタル・エコノミーが発展する海外では、デジタル/テクノ封建制は急速に人口に膾炙しつつある。今後日本でも一般化するだろう。

本書の構成

ここで本書の章立てを目次から紹介しておこう。

はじめに

第Ⅰ部 日本型資本主義と労働の現在地

第1章 「ブラック企業」はなぜなくならないのか?

第2章 日本型資本主義社会と「ブラック企業」

第3章 「ブラック企業」が資本主義社会を救う? オルタナティブとしての「ブラック企業」

第Ⅱ部 何が労働者を守るのか

第4章 労働における「コンプライアンス」をどう考えるか? 〈労働社会〉の規範を作り出す労働運動

第5章 今日のストライキ、その特徴とは何か? 新しい連帯と権利の創造

第Ⅲ部 何が社会を変えるのか

第6章 「ブラック企業」の源流 ネットスラングから社会問題へ

第7章 伝播する「ブラック企業」 言説・社会運動から、定義・社会政策へ

第8章 新しい労働運動が社会を守り、社会を変える

第Ⅳ部 ポスト・キャピタリズムと労働の未来

第9章 日本の資本主義と「アフター・コロナ」 生存権と賃労働規律から読み解く

第10章 ポストキャピタリズムと労働組合運動 AI、シェアリング・エコノミーは労働組合運動にどのような変化を迫るのか

第11章 労働と資本主義の未来を考える

あとがき――「使い潰し」経済からの脱却へ

初出一覧

参考文献

ご覧のように、本書は四部十一章で構成されている。

本書の核心

紙面の関係もあるので、今回は今野氏のお薦めに従いたい。それは「本書の表題に興味を持っていただいた読者には中間を飛ばして、第Ⅰ部と第Ⅳ部を続けて呼んでいただいても意味を理解できる」との指摘である。なんと又率直で大胆な提案ではないだろうか。

第Ⅰ部では、日本における雇用調整機能を持たされた非正規雇用労働者の一貫した増大とその後に増加し継続する日本の労働問題となぜブラック企業がなくならないのかを論じ、資本主義と「ブラック企業」との関係、とりわけ日本社会と「ブラック企業」の深い親和性を論じる。こうした資本への従属に対する日本の労働者の「自発性」は、労働組合の形骸化とその下での労働者の個々分断化の現れと理解できる。そしてこれを日本社会全体のものとしたのは、利潤率の傾向的な低下による日本資本主義の行き詰まりとその下でのサービス産業化の進展である。こうした中でこそ、例えばワタミを救世主とする、「ブラック企業」論が真顔で論じられるほどの倒錯意識等が生じたと論じられるのである。

第Ⅳ部は、本書の核心である。そして本書の最終章の第11章こそはその結論となる。

端的に書こう。今や、資本と労働の対決軸は、これまでのような「新自由主義対社会民主主義」の構図ではなく、「デジタル封建制対コモンの再建」という新たな対決軸が形成されつつあるのだと今野氏は指摘する。現実にも「デジタル封建制」ないし「テクノ封建制」は、経済のデジタル化等により生産力を拡大させるばかりでなく、新たな生産手段の独占により直接の商品生産によらずに富を資本に移転させる手段となっている。即ちその経済の特徴は、富の拡大等ではなく富の収奪と移転がその中心となることである。

こうして労働の現場は益々悲惨なものになっていく。ギグ・ワーカーの労働は、あまりにも安い報酬と事故への補償もない富裕層への「奉仕労働」の性格を露わにしている。現在、新型コロナにより「デジタル/テクノ封建制」はさらに拡大・浸透する一方である。

自覚的な労働運動が不可欠

このような労働社会の「デジタル/テクノ封建制」化には、「コモンの再建」をとの「対立軸」を必要とする。私たちは労働者の共同性を拡大し、新たなの「経済民主主義」を実現しなければならない。それには労働運動と地域運動、これに裏付けられた政治・社会運動の結合によって希少化された(即ち商品化された資源、生産手段、生産の知識、人々の関係)を、社会的に人々によって共有・管理されるべき財=「コモン」として再建する方向がめざされなければならない。この路線は、欧州では古くから「連帯経済」として資本主義的経済関係へのオルタナティブとしてめざしたものである。その意味では古いのであるが、今又再注目されて英国労働党のコービン路線がそれを復活させ追求している。

さらにこの路線は社会の運営能力を取り戻すことをめざしている。それには自覚的な労働運動が不可欠である。勿論、それに意識的に資本も抵抗することは必至であり、現実にも世界では「資本のストライキ」が頻発している。これが現実の資本と労働との階級闘争たる所以でもある。実際、物事の進行は単純ではなく、まさに複雑そのものである。

今野氏はこのことに関連して数々の具体的な提案を示しているが、ここでは紙面の関係もあり省略したい。そのためにも私たち自身にも新たな創意と工夫が必要なのである。

本書の結論はまさにこの一言である。読者の皆様へもぜひ一読を薦めたい。 (直木)案内へ戻る

本の紹介・・・「海をあげる」(上間陽子著作)

沖縄の上間陽子さんの作品「海をあげる」が、全国の書店員の投票で選ばれる「2021年ノンフィクション本大賞」を受賞し、多くのマスコミに取り上げられた。NHK放送でも琉球大学教授・上間陽子さんの「海をあげる」が取り上げられて「生活視線で描く沖縄問題」と紹介されていた。

東京都内で開かれた発表会と授賞式で上間さんは「この賞は私が受けたのではなく、沖縄に対する賞であり、沖縄でしんどい思いで生きている子たちへのはなむけのような賞だと思っています」との挨拶。

「海をあげる」は、上間さんが幼い娘や家族との生活、若年出産した少女らの調査と支援を続ける中で感じたことなどを記した自身初のエッセー集。沖縄の人々の日常に入り込む基地問題や、政治や権力に踏みにじられる状況もつづられている。

基地があるゆえの問題を抱え続ける沖縄。「『海をあげる』は何よりも『アリエルの王国』という章のために書かれた本だといえる。小さな娘のそばで沖縄を生きる痛みを、どうしたら本土の、東京の人たちに伝えることができるのか。本をまとめるとき、私はその1点だけを考えました」と上間さんは述べている。

私が上間さんを知ったのは、「裸足で逃げる/沖縄の夜の街の少女たち」(貧困と暴力と隣り合わせで生きる基地の町・沖縄の少女たちの記録)の本でした。

琉球大学の教育学者として「生徒指導」を専門にする上間さんは2012年から、キャバクラなどの風俗業で働く沖縄の少女たちの調査を続けてきた。

14歳でガールズバー、15歳でキャバクラ・・・。働き始めた年齢が低く、多くが交際相手との間にできた子どもを十代で出産していたと。

2017年から21年まで「若手出産女性」77人インタビューしたところ。3人に2人は親やパートナーなど身近な人から暴力を受けていること。妊娠が分かっても病院に行けず、友人の家を転々としたり、住宅団地の階段下で眠っていたり、想像を絶する体験をしていた事を知る。「この少女たちのことが見えていなかった」と上間さんは愕然としたと言う。

上間さんたちは、10月に安全に出産できない若いママたちを守る「民間シェルター」(おにわ)をオープンし運営を続けている。

先の大戦で激戦地となった沖縄は、戦後27年間も米軍統治下に置かれ、新しい憲法も女性や子どもを守るための国内法も適用されず、家も仕事も満足になく、生きるために風俗業で働かざるを得ない女性が生まれた。

1972年の本土復帰後も、米軍基地が地域の発展を阻む形でのしかかり、行政も貧困問題に向き合う余裕すら奪われてきた。

22日(水)の東京新聞は「財務省が2022年度の沖縄振興予算について、前年度比で607億円の大幅削減(20%超の減額)となる2403億円とする案を提示したこが分かった」と報じた。

ところが、一方の新辺野古基地建設の総工費は約9300億円(実際は2兆円位かかる)と想定されているが、大浦湾の軟弱地盤の問題があり専門家からは基地完成は見込めないと指摘されている。

今、政府に求められているのは沖縄に基地建設を押しつけるのではなく、沖縄県民の生活向上をめざす沖縄振興予算を充実させる事。上間さんの作品「海をあげる」は、その事を指摘していると思う。(富田英司)

《何でも紹介》私の来し方行く末

私も古希を越えてしまった。そのためにしばしばこれまでの来し方を振り返ることがある。平々凡々たる私の来し方を戦後日本の時代の子として捉えて貰えれば、と考える。

山形県上山市から神奈川県川崎市へ

朝鮮戦争が始まる年の二月に、私は山形県上山駅前に広がる矢来町で生を受けた。

その当時、上山地区労の副議長の父は徹夜に渡る労使交渉の真っ最中のため、出産に立ち会うことは出来なかった。同地区労の議長は母の姉の連れ合いである伯父であった。当時、伯父の親戚には多くの共産党員がいて、その後レッド・パージにあう。伯父は当時農民歌人・結城哀草果の弟子の教員だったが、党員でなかったのでパージの対象者とはならなかった。伯父の歌の師は斎藤茂吉の弟子、つまりは茂吉の孫弟子であった。私の父は労働争議の末に社長を退陣に追い込んだが、そのために退社することになってしまった。

その転出先は当時京浜工業地帯の中核であった川崎市であり、住んだのは川崎の南部にある昭和町であった。私は幼児期、隣町の川崎大師の境内で遊んだ。数年後の幼稚園と小・中学校時代には、横浜市鶴見区矢向駅から歩いて十分ほどの戸手本町に新築されたばかりの市営住宅街で複数の友人を得、特に隣家の子と道を隔てた家の子とは仲良しだった。

一九六六年、私は鶴見区から多額の寄付を受けたことで出来た旧制中学が元となった県立川崎高校に入学した。当時川崎市には三十三の中学があったが、その全部の学校から生徒が集まったという話に私は驚いたものだった。川崎市は神奈川県最東部に位置し、かつ南北に長いとの特徴があり、電車でも片道一時間半はかかったからだ。高校も中学と同じく一学年は十クラスもあり、私は四百八十人を超える学友の数に圧倒されたのである。

高校では生物部に入部した。そのきっかけは中学時の吹奏楽部の先輩二人が生物部員であり、勧誘に際しては私に対して「川高のブラバンはアメリカンスクールとの付き合いがある不良がいるから」入るのはやめろという強い説得だった。

その当時の川高ブラバンの名物男とは、その後加瀬邦彦とザ・ワイルドワンズのドラマーである植田芳暁氏である。彼の本名は大串安広で、当然にも川高の文化祭では大活躍。その上、彼は英語が得意であり、文化祭の舞台ではそれで通していた。彼のバチさばきは派手であった。まさに当時の私たちから見れば、彼はキザな不良そのものだったからである。

川崎市から横浜市金沢区六浦へ

当時の生物部の部長は生徒会の会長でもあった。彼は横須賀港への原潜寄港に反対するデモにも参加していた。私もその話は聞かされていた。もう一人の先輩からは河上肇の『貧乏物語』旧版文庫の裸本を貰った。表題には青で《べんぼうものがたり》との振り仮名が振ってあった。実に不思議なことながら、今でもこのことは記憶に鮮明に残っている。

高校一年の九月末に私は横浜市金沢区六浦へ転居した。約一時間半程度の電車通学が始まった。そのため、私は途中の横浜駅で下車し有隣堂横浜西口店に、週何回か本を物色することがルーティーンとなった。それもこれも『貧乏物語』により、社会問題に開眼したことと関係がある。私には知識欲が同級生より強いとのはっきりとした自覚があった。

私の高校時代の愛読書に大内兵衛の『高い山―人物アルバム』がある。大内兵衛の軽妙洒脱な文章を読むことで、私は大原孫三郎や櫛田民蔵や久留間鮫造の名前を知ることになる。こうして私は大原美術館やマルクスや櫛田等に興味を持つようになっていくのである。

一九六七年は『資本論』刊行百年のため、岩波書店から通常より五百円安い三千二百円で発売された。私は買ったが、勿論途中挫折した。同年四月十五日、京都奈良への修学旅行で 十クラス中唯一名古屋の東山動物園に立ち寄った我がクラスは、車中で美濃部都知事当選のニュースを聞くことになる。拍手が巻き起こり、皆は喝采した。川高の定時制は川崎市の民青の拠点であった。私の卒業の翌年に川高は紛争に突入し自殺者を出した。

私は一年浪人し、東大の安田講堂攻防戦・連合赤軍のあさま山荘事件等の報道に釘付けとなる。私は抗うことも出来ない、まさに時代精神の息吹に強い影響を受けたのである。

一九六九年に中大入学後、全中闘(他学では全共闘というところを中大ではこのように呼んでいた)の闘いに反発した私は、新たな道を求めて全国社研の出版物を取り寄せてその主張に惹かれていく。そして社会科学理論研究会を立ち上げ、中大中庭で入会者を勧誘する活動を開始する一方、全国社研に入会し川崎駅前で定期的な街頭演説を開始した。その後、マルクス主義労働者同盟神奈川県委員会の結成に参加した。他方では理論追求の一環として神田のウニタ書舗に週三程度通うことになる。

そこで見つけたのが、一九六六年に出版された廣西元信『資本論の誤訳』(青友社)である。何度か立ち読みし、結局、理解不能の部分がありながらも、私はその明確な指摘に強く惹かれて購入したのであった。

それから五年後の一九七一年には、廣西は左翼を挑発するが如く、極右出版社である全貌社から『左翼を説得する法―マルクス主義者の泣きどころ』を出版して自分の積極的な理論展開を明らかにした。この本の衝撃は、当然ながら前著を遙かに上回っていた。

しかしながら長らく廣西理論の克服をめざしつつも果たせずにおり、私は苦しんでいた。

そんなこともあり、廣西関連の論文の出来には特に目を配っていた。その結果、坂間真人の「マルクス学説の再興―『平田清明説』への批判的評注上・下」が入手できた。

六浦から藤沢市本町へ

卒業後は藤沢市の公立学校へ就職した。私の街宣活動は一挙に広がり、西は小田原市、平塚市、厚木市、海老名市、大和市、横浜市鶴見区、神奈川区へと拡大した。これに伴い組織も拡大し、神奈川組織は東西に二分された。集会ポスターは毎回一万枚程度貼った。

理論活動も集中的に行っており、ロスドルスキー『資本論成立史』の読書会はその頂点となった。『資本論』の訳本は、向坂訳、長谷部訳、最新訳を参照し常に意識していた。

本町から相模原市東林間へ

私は同志の中に配偶者を見い出し、彼女が一時帰郷の後、東林間で新居を構えた。それがマル労同時代の最良の日々であった。しばらくして当初からの念願であった事務所として神奈川区新子安の古屋を格安で借りることになり、事務所はその後西区の西横浜に移した。選挙事務所にもなった。そんなこともあり、神奈川県組織は順調に拡大していった。

この頃、坂間真人の「マルクス学説の補正と廣西理論」が入手できたのである。

東林間から再び六浦へ

両親が川崎市からの会社移転に伴い、宮城県大河原市へ移住した後を受け、私たちは実家へと引っ越す。また県組織の拡大とともに同盟中央と組織建設方針を巡って対立が始まる。文書指導では埒があかないと判断した中央は、県総会へ林紘義委員長が出席するとの全面介入を行った。にもかかわらず県組織の多数派を守りきった私たちを排除するため、翌年には政治局主導で同盟規約を改正した。それにより一級上の組織は下部組織を処分できる。党内闘争の果てに私たちは除名された。こうして組織から切り離され失意の生活が始まった。私は自立するため、マルクス等の理論的な研鑽に励んだ。その数年後には私の意気は再び軒昂となり、嘗ての指導者林何する者ぞと考えつつ大いに発憤したのである。

六浦から横浜市栄区桂町へ

両親が定年のため、六浦に戻ってくることになった。私たちは栄区桂町へ転居した。

この頃、偶然黒田寛一『資本論以後百年』を読んだが、注解にて廣西元信の名前が出てきたので、大いに驚いた記憶がある。あの黒田もまた廣西を明確に意識していたのである。

桂町には十年住んだ。そして子供も二人になった。家族四人生活は楽しいものだった。

私には廣西の克服の目途が立たないでいた。まだまだ力不足で手を焼いていたのである。

桂町から金沢区六浦南へ

両親から老年のため、近くに住んでくれとの要請を受け、開発中のマンション群に住むことにした。数年後には全戸で六百弱の戸数となる、近隣では注目の一大団地となった。

十坪の専用庭がある我が家の居住性は良好であり、何より書斎が確保できたことはよかった。数本の本棚を立て、本に囲まれた生活は快適だった。子供も庭でキャンプをしたり、バーベキューをしたりで楽しかったようだ。妻も部屋が広くなったことに満足していた。

私の研鑽も、福富他『社会主義と共同占有』、西野勉『経済学と所有―『経・哲草稿』から『資本論』―』を入手し、漸く廣西理論克服の手掛かりを何とか掴むことができた。

その意味では、一九九四年七月に出版された田畑稔『マルクスとアソシエーション』は、本当に私の目を開かせた本であった。彼は、一時期鷲田小弥太らとともに活動し、日本の声の志賀義雄や森信成らを理論的指導者とする『知識と労働』誌の編集者、つまりソ連派でありながら村岡到を通じて知った廣西元信との理論的な格闘を続けてきたことは、この本を一読すればその論旨に明らかであり、事実注にも廣西の名前を明記した箇所がある。

かくして先人の苦闘に満ちた成果を踏まえ内心忸怩たるものがあるものの、ワーカーズの仲間とともに私は『アソシエーション革命宣言』を出版することが出来たのである。

今後の行く末

私の来し方を今振り返れば、山形県上山市から何回転居してきただろうか。思えば本当に遠くまで来たものだ。転居は一ヶ月いなかった所も含めれば、実に十回にもなる。

後一回は転居することになるだろう。これが私の来し方行く末である。 (直木)案内へ戻る

私がアソシエーション社会を確信したとき

■「助け合う人の本能」の話

「〈人はなぜ助け合うのか〉人の心を進化論で説明する」(『ダイアモンドオンライン』)という記事を最近読んだ。

「助け合い、というのは、人間だけが持っている尊い感情ではない」「ウィルキンソンは、コスタリカの洞窟でこのチスイコウモリの集団を観察しましたが、満足に血を吸えなかった飢えた個体が、満腹の個体に餌ねだりの行動をする場面を目撃し、ねだられた個体が飢えている個体に血を吐き戻してやることを発見しました(Wilkinson、1984)」と。

吸血鬼ドラキュラのネタ元である吸血コウモリは、実は仲良しで相互助け合いをしていた。これらを互酬性(reciprocity)という。こんな例は実は自然界に豊富にある。ブラック・パンサー党の異端の生物学者R・トリバース著『生物の社会進化』にはこの互酬性の事例がてんこ盛りとなっている。それに先行した戦前のクロポトキン『相互扶助論』は互酬性の事例を集めた古典だといえよう。

集団性・社会性のある動物はこのように互酬性を持つケースが少なくない。人間はまさにこの典型だと言ってよい。六百万年前にチンパンジーの「共通祖先」から分離した人間の祖先(ホミニン)は、この互酬性や協同性を軸にして社会集団を発展させるように進化した。

ホミニンの一系列に位置する我々ホモサピエンスは特にこのような質を高めて大きな社会集団を構成した。これが人間社会の本質だ。

現存する最も原古的な社会段階であるバンド社会(狩猟採集民)の共同社会は、この互酬性に根差したものだ。互酬性は、あくまでも「互恵」であり対等性を前提としており、滅私奉公のようなものでは決してない。節度ある相互助け合いが社会の健全性を保証する。警察も軍隊も監獄もないのに、社会が平常に運営される人間社会はかくして成長してきた。

■「助け合い」は狭い範囲にとどまってきた

アソシエーションの話が出てこないが?

そんなことはない。狩猟採集民ですら彼らの共同体「バンド」を超えた呪術師アソシエーション(笑)や武術アソシエーションその他を持つ。これらは『未開の社会組織』E・R・サービス(彼の用語法ではsodalityと言う)に詳しい。だが、まだまだ「バンド」を超えた幅広い連帯は少ない。

アソシエーションの拡大の条件は直線的に形成されてきたわけではない。人類史はその後の歴史として氏族・部族(連合)社会の長い時代を生きてきた。欧米諸国やアジア諸国が「近代産業社会」に足を踏み入れても、世界の多くの人々は部族原理や農業共同体原理の中で人間の協同的能力を踏まえた伝統的に育まれた自治社会組織を維持している。それは、例えばアフガニスタンに見られるような伝統的社会だ。当然、その人間的本性を土台とした血族集団や地縁集団の文化や価値観は、理解され最大限に尊重されてしかるべきものだ。しかし、ここではこの問題には深入りしない。

自立した人々の自発的連帯が多数生成し大きな社会的意義を持つようになったのはやはり近代社会においてである。

例えば「移民の国」アメリカの人民的統治だ。のちの仏二月革命(1848年)の際には革命政府の外務大臣となる、若きトクビルが当時(1831年頃)の新社会アメリカをーー集権的で官僚的なフランスーーと対比して感動をもって活写したのが名著『アメリカのデモクラシー』の価値ある部分だ。

「アメリカの人々は何かあれば自分で解決する。橋が落ちたとすれば、みんなの資材や労力で復旧させる。ところがフランスならば役所に連絡するだけなのに」云々と。トクビルは当時のアメリカの自治的民衆力を目撃したのである(人種差別問題などはここでは問わないとして)。

アソシエーションはこのように人間の社会的本性という進化的土台の上で、歴史的に形成され成長するものだ。

■日本のアソシエーションを確信した3・11大震災

阪神・淡路大震災(1995年)時のボランティア活動が大きく注目された。震災後、大阪方面から震源地の神戸方面へと線路伝いに大勢の人びとが徒歩で支援に参加した。ボランティア元年などと言われたが、人間の連帯行動が大きく現れてきた。

さらに私自身も渦中において体験した3・11大震災。役場も警察も消防も動きが停止し、あるいは津波災害の救援として海岸線に移動した。かくして内陸や市街地はこのような役所機構は機能せず民衆は自治的に助け合うしかなかった。食料確保も自立ボランティアの組織の活動で担った。というより被災者はおのずからその役割を担った。運搬、分配、自警団・・スムーズではなかったが、自治行政を一時期でも民衆が直接担うのは日本ではまれなことだ。外部からの支援やボランティアが三週間目には大勢やってきた。おおいに励まされたことを忘れることはない。

では自衛隊や米軍は何をしていたのか?確かに彼らも復旧活動を担った、とはいえ仙台空港や仙台港など「拠点」と幹線道路の復旧作業が中心であったと記憶する。それから数か月、復旧復興の主導権は県や行政、ゼネコンなど旧利権勢力に徐々に渡っていった。虚しさを感じたのは私だけではなかった。

しかし、このような自発的連帯に基礎を置く組織は災害時だけではない。強調したいのはその後も民衆活動は活性化している。伝統的自治組織はもちろん、子ども食堂や地域の市民発電、路上生活者救済の夜回り隊、越冬炊き出し、地域失業対策室、コロナ救済組織・・・。多くの人々が社会の改善や維持に情熱を注いでいる。資本と企業そして「お役所仕事」の枠外で多くの社会関係があり助け合いが続けられている。

さらには国際的NGO、NPOなどが、多様な自由な在り方で世界に存在し、それぞれ貧困や生命の救済を扱っている。例えば「セーブ・ザ・チルドレン」「気候ネットワーク」「国境なき医師団」「グリーン・ピース」など。なじみの深いものでは「労働組合」「社会福祉協議会」などなど。

このような人々の「連帯」が、経済に適応されればどうなるのか?「連帯経済」という排他性のない普遍的なウェルビーイング(幸福)を追求するための経済活動だ。注目すべきはすでにこの様な経済組織や社会組織は無数に存在する。ワーカーズ・コレクティブや協同組合の連綿とした活動がある。レスター・サラモンが、NPOなど非営利経済組織が先進諸国では労働人口の5%に拡大していると書いたのが20世紀末の事だ。彼はそれを「アソシエーション革命」と名付けた。

「アソシエーション」の言葉と概念は、十八世紀の仏の思想家ジャンジャック・ルソーが見出したと言われるが、本来、思想でも哲学でも宗教でも単なる経済学でもない。ホモサピエンスの持つ協力共働行動の現代的な在り方である。

■国家や資本など既得権益者との攻防はいかに闘われるか

占有者の共同所有者への歴史的転嫁を目指す。これである。これがすべてだ。

アソシエイトした人々が増大するにしたがって、経済的諸手段は労働者や利用者も含む共同所有=「コモン」として現れざるをえない。

欧州ではバルセロナ(スペイン)、ナポリ(イタリア)、グルノーブル(フランス)などの自覚した市民勢力が市政の運営を担い、自治体が「ミュニシパリズム」(municipalism)という言葉を掲げてつながりを強めている。新自由主義を脱却して水道事業の民営化などを中止し、公共サービスの再公営化や地方公営企業の設立、公営住宅の拡大、地元産の再生可能エネルギー、市政の透明性と説明責任の強化を推進する。つまり公益とコモンズの価値を中心に置くこと、さらに創造的な市民の政治参加によって市民権を拡大する過程を重視する。また、さまざまな方法で直接民主主義的な実験を積極的に行っている。英国ではコービン党首の誕生(15年)と切っても切り離せないのが、若者を中心とした労働党の草の根運動の組織「モメンタム」だ(「ミュニシパリズムとヨーロッパ」など、岸本聡子)。彼らは「気候危機」や「グローバル・サウス」問題にも取り組む。

自覚し連帯する市民が多数現れれば、水道事業、発電事業、港湾、鉄道、道路水路の管理建設など公益事業は、コモンとして管理運営する要求が高まるのは不可避だ。選挙で戦い取れるものもあるが、そうでない場合もある。大切なのは広がりゆく連帯だ。

他方では個人事業者、NPOなどを除いて、被雇用者の多数が所属する「株式会社」経営が広く存在する。ここでは資本の勢力との対決を経て当事者主権を目指す長いステップが横たわる。かつて小作農や農奴は、地主や貴族の土地の奪取(奪還)のために戦った。土地革命と言う歴史があった。同じように占有者は所有者に歴史的に移行する。つまり、工場であれ、配送センターであれ、病院であれ、タクシー会社であれレストランであれ、そこで働く現在の労働者こそが占有者(潜在的所有者)だ。この理屈に準じて家屋を住居として利用する者が占有者である。占有するものこそ真に未来の所有者であり、それを実現するのが社会革命であり、我々もその人類史に喜んで従おう。こうしたアソシエーションによる共同統治と共同所有を目指す幾多の運動の連携や国際連帯が一層求められている。

「所有とは労働である」と喝破したのが十七世紀の英哲学者ジョン・ロックだ。個人的生産と個人的所有に基づいてかく述べた。だから今やこの言葉を訂正しなくてはならない。共同労働に基づく占有者は共同所有者になる、いや、そうなるべく闘う。

■「今だけ金(カネ)だけ自分だけ」=物象化を脱ぎ捨てろ

資本の論理は過酷なまでに人心を支配する。経営トップに「仏ごころ」があれば、他社との競争に敗北するだろう。ファンドマネージャーに情などがあれば商機を逃がすだろう。過去の話だが「首切りゴーン」の異名を持った自動車会社トップがいた。魂を資本に乗っ取られた彼は、一時は少なくとも「国際的経営者」「成功者」と称えられた。他方では忖度と献身を会社に捧げることが「身についた」サラリーマンたち。会社の使命を帯びた哀れな企業戦士たち・・。「物象」は、まるで実在する「制度」のように人々にまとわりつき「人間的個性の圧殺」(『ドイツ・イデオロギー』マルクス)となるのである。

資本主義経済による労働者の支配は、会社や工場にいるときだけとは限らない。すそ野を広げている。コマーシャリズムに支配された消費者行動。それを促進する消費者金融やGAFAや「楽天市場」のようなプラットホーム。こんなものに「便利だから」「生活スタイルに合っているから」と身を寄せていると身ぐるみはがされる。

このような資本のマインドコントロールから抜け出て連帯行動を活性化させ、自らの自覚と連帯の下で生活し生きることが人間にはできる。(アベフミアキ)案内へ戻る

大阪カジノ土壌改良に800億円負担しようとする維新!

医療や生活支援にお金を使うべき!

維新のインチキぶりがあらわになりました。12月21日、大阪府と大阪市がカジノ建設予定地の夢洲の土壌汚染対策に790億円かかると発表しました。この全額を大阪市が負担すると。これまで大阪湾の埋め立て用地の販売でその対策費を市が負担したことはなく、異例の支出となります。

2016年におこなわれた説明会で当時大阪府知事だった松井一郎・大阪市長は「特定の政党が間違った情報を流布してますけど、これだけははっきり言っときます。IR、カジノに税金は一切使いません。民間事業者が大阪に投資してくれるんです」と断言していました。ところが、今回約800億円もの巨額をカジノのために市が負担して公金をつぎ込もうというのです。

しかも、こんなことになるのは最初からわかっていた話です。そもそも夢洲は市が建設残土や浚渫土砂を埋め立てて廃棄物を受け入れている人工島であり、液状化や土壌汚染の問題は以前から指摘されていました。実際、桜田照雄・阪南大学教授は「有害物質を含んだ浚渫土砂も埋め立てに使われた可能性がある」と指摘(東京新聞2018年11月30日付)。2018年9月には複数の業者が10年以上にわたって下水道工事で出た大量の産業廃棄物を夢洲に不法投棄していました。

その上、松井市長は「民間事業者が大阪に投資してくれるんです」と言っていたが、今回の対策費をカジノ事業者は1円も出しません。ちなみに、大阪府・市がカジノ事業者に選定したのは、米MGMリゾーツ・インターナショナルとオリックスの共同グループ。オリックスといえば、あの竹中平蔵が社外取締役を務めている企業であり、竹中氏が会長を務めるパソナが大阪の行政を食い物にしているのと同様、吉村知事と松井市長はカジノでも公金によって竹中氏の関連企業を優遇しようというわけです。

当然、このような公金の使い方を許せませんが、さらに酷いのが松井市長の態度です。

12月20日におこなわれた会見では、松井市長は市が負担する約800億円は、おもに市税収入からなる一般会計ではなく市の特別会計「港営事業会計」から借金し、返済には用地売却・貸付で得た収入をあてることから、「市が負担と言っても市民の税金で負担しているわけじゃない」と強調。どこから出そうと市が負担することは事実だが、挙げ句、松井市長は夢洲を「市民の財産」だとし、「市民の財産にいろんな課題があることが判明したので、課題を解決するのは当然」だと言いました。

たんにカジノ事業者のために約800億円も公金を出すことを、「市民の財産だから課題解決するのは当然」と主張する──。まったくふざけているとしか言いようがないが、さらに大阪府立大学の住友陽文教授が〈800億円もの公金が大阪市の負担ともなれば、それは市民共有の負担〉など今回の問題点を指摘するツイートをすると、松井市長はすぐさま噛みつき、こう抗弁しました。

〈IRの経済効果は年、1兆2000億円、カジノの負担金は大阪市だけでも毎年550億円、借地料が毎年25億円、これらが市民へのリターンです。これでも市民負担ですか?貴方はメディアの人間では無く、大学教授だから、しっかり算盤を弾いて下さい。〉

しかし、ギャンブル依存症という社会問題を抱えたカジノを成長戦略に組み込むことの問題もさることながら、その経済効果については以前から過大評価ではないかという指摘があり、さらには新型コロナの発生によって世界的パンデミックという大きな懸念材料まで出てきています。にもかかわらず、「カジノで儲けて市民にリターン」と豪語し、その一方で肝心の部分は情報公開していません。

松井市長のインチキはこれだけにとどまりません。というのも、今回の土壌汚染対策の費用を市が負担することの背景には“松井市長の強い意向”があり、さらに松井市長は「市民の税金で負担するわけじゃない」などと言いながら、実際には市民の税金をアテにしています。

そのことを暴いたのは、12月19日付の毎日新聞ネット版の記事。今回、毎日が情報公開請求で入手した内部資料によると、6月29日に松井市長や市の幹部らが土壌汚染対応の検討をおこなったが、前述したようにこれまで大阪湾の埋め立て用地の販売でその対策費を市が負担したことは、ありません。

12月21日、大阪府と大阪市がカジノ建設予定地の夢洲の土壌汚染対策に790億円かかると発表しました。この全額を大阪市が負担すると。

維新は、私たちにとって百害あって一利なしのカジノにお金を使わず、ひっ迫する医療や生活に困る方々への財政や生活支援へお金を使うべきです。(河野)

読者からの手紙・・・ 「森友訴訟の幕引きに怒り!ふざけるな!」

森友学園問題に関する財務省の決済文書改ざんを苦に自殺した財務省近畿財務局の元職員赤木俊夫さんの妻雅子さんが、国と同省理財局長だった佐川寿元元国税庁長官に損害賠償を求めた訴訟の進行協議において、なんと国は約1億円の賠償請求を受け入れる書面を提出した。

この突然の終結に対して雅子さんは「不意打ちのようなやり方だ。国は国民に対しても夫の死の原因についての説明責任がある。非公開の場で臭い物にふたをするようなやり方は、ひきょうだ」と憤った。

まったくひどい幕引きである。ここまで政権は腐っているのか?と思い腹が立つ。

赤木さんの妻雅子さんが、国と財務省理財局長だった佐川元国税庁長官に損害賠償を求めた訴訟に踏み切ったのは「自分の夫がなぜ自殺したのか?事実を明らかにしたい」との解明を求める訴訟だった。

国側も請求棄却を求めて争ってきたのに、ここにきて突然と態度を一転させ、「改ざん指示への対応を含め厳しい業務状況に置かれる中で自死に至った。」と国の責任を認め、賠償金約1億円でこの訴訟をチャラにするとは、あまりにも汚いやり方である。

このように国が責任を認めたとはいえ、いきなりこの森友訴訟の幕引きを図るのは、この森友学園問題の当事者である安倍元首相や、さらに菅元首相、現在の岸田首相にとつても明らかにしたくない不都合な真実があるのではないか?と疑ってしまう。

東京新聞によると、読者から「こんなことってあるのか。大変腹立たしい」「真相がはっきりしないまま結審させてはならない」「ここで諦めたら政府の思うツボ」などの怒りの声が届いているとの事。

こんな酷い国のやり方を認めてはいけない。私たちは雅子さんを支援し、真相の究明を求め、権力の誤った行為に対して抗議の声を上げていこう!(団塊世代)案内へ戻る

コラムの窓・・・暗黒司法に挑む桜井昌司、稀有な人生を生きる!

昨年12月、「えん罪・布川事件 国家賠償請求裁判 勝利報告会」に参加。桜井さん講演の演題は「国は人生奪う理不尽を知れ」でしたが、桜井さんにとって〝国〟とは警察、検察、裁判所でした。

長くいた千葉刑務所は、死刑などで重い刑を受けた受刑者が集められているところ。そこでの経験、「4間飛車のやっさん」など受刑者と職員の分析をあれこれ、辛い獄中29年だったのに、実に冷静に時に愉快に振り返っています。29年はムダではなかったと。

警察や検察の人間は真面目で頭はいいが、容疑者(犯罪者)は悪い奴、だからウソばかりつく、刑務所に閉じ込めておかないと「オオカミを野に放つことになる」(悪事を働く)と思っている。裁判官は常識がない、東住吉事件でガソリンをまいて放火という検察の筋書きを認定しているが、ガソリンに火をつけると爆発する。

狭山事件では、万年筆が当初みつからなかったのは見過ごしによるとしたが、何人もの捜査員が全員見過ごすことなどありえない。袴田事件では、みそ樽から出てきた衣類が血の色で赤いままということなどあり得ない、等々。

つまり、裁判官は警察や検察はウソをつかないと思っているし、裁判官の人事を握っているのは検察上がりだから逆らえない、常識が通じない。しかも、市民も同じように思っていて、こうしたなかで冤罪の多発が止まらないと訴えました。

集会が終わる前に東住吉事件の青木惠子さんが桜井さんに花束贈呈。自らも国家賠償請求訴訟を行っていてますが、青木さんを取り調べて犯人に仕立て上げた大阪府警の坂本元刑事(退職済み)が青木さんとの直接対決で、「今でもあなたが犯人だと思ている」「あなたは気持ちよく自白してくれたじゃないですか」と法廷の場で証言しました。

裁判は3月の判決となっていましたが、裁判所が異例の和解勧告を行い、インターネットなどの「青木さんが犯人だ」「お金目的で裁判をやっている」という誹謗中傷や元刑事の証言も許せないと言ったそうです。それは、①判決を言い渡しても必ず控訴される、②和解なら、裁判体の思い、冤罪の仲間のことも書ける、③青木さんが、完全な無罪の人だと世間に分かってもらう、④大阪府警に対して、厳しく言う、という意味でした。裁判官に常識が通じた?

残念ながら、再審無罪が確定しても犯人視はなくなりません。警察や検察の捜査関係者はしばしば、過ち(犯人のでっち上げ)を認めたくないので謝罪もしません。なくならないえん罪をなくすために今、再審法の改正をめざして署名活動も行われています。その内容は、①検察が持っている全証拠の開示、②検察による不服申し立ての禁止、③公正な再審手続きの整備、というもの。

昨年12月5日に95歳で亡くなった免田栄さんは、死刑囚として獄中34年を耐え抜いて再審無罪を勝ち取りましたが、「人殺しをしてうまく逃げたね」といった犯人視に苦しみ、故郷に帰ることができませんでした。地域社会のなかに冤罪を生み出す素地があり、しばしば生贄を探す警察に手を貸してきたのです。

人を殺したら死刑という寒々しい風潮のなかに、その素地を見るのは私だけでしょうか。 (晴)

塀の中の白い花~ほんとに何もやってません

http://enzaibusters.seesaa.net/article/484712579.html

川柳 2022/1/1 石井良司(カッコ内は課題)

仲直り妻の長所を箇条書き

不器用なあなたが好きと褒める妻

飢餓の国素知らぬ顔の宇宙旅

分配の元は打ち出の小槌です

脱炭素グレタが叱る首脳たち(「会議」)

ペンパルの文末ラブと書いてある(「微妙」)

プラの海日本列島取り囲む(「囲む」)

ハンセン病が耐え忍ぶ悲話語り継ぐ(「昔話」)

江夏豊の二十一球語り草(「昔話」)

原爆碑今年も名前追加され(「並べる」)

週末も消えぬ灯りのコロナ棟(「週末」)

爆音に夜が震える厚木基地(「耳ざわり」)

結論へ悩んだ末の妥協点(「まっいいか」)

子が嫁ぎ空気を冷やす冷蔵庫(「家電」)

ときめいて聞いた赤胴鈴之助(「ラジオ」)

大物の記憶魚拓が誇らしげ(「記念」)

潔白へ赤木夫人に迷いなし(「白黒」)

解決の決着欲しい拉致家族(「白黒」)

金婚日子供に貰う夫婦箸(「プレゼント」)

アフガンは振り返らない星条旗(「今年のニュースから」)

女子会に飢えたマスクがよく喋る(「パーティー」)

川柳鑑賞

役人の子はにぎにぎをよく覚え

総理の子にぎにぎの美味よく覚え

最初の句は、江戸時代の川柳です。「にぎにぎ」は賄賂をもらうという意味で、風刺が込められた庶民の川柳です。後の句はこの古川柳を基に、菅前首相の長男(東北新社)が、総務省幹部を接待した事件を風刺した私の句です。「美味」は、忖度の入った会食を意味します。案内へ戻る

色鉛筆・・・速やかな再審開始と、袴田巌さんに無罪判決を

「認諾」・・・森友文書の改ざんを強いられ、自死に追い込まれた赤木さんの妻が「真実が知りたい」との想いで起こした訴訟を、国は約1億円の賠償請求を受け入れる「認諾」によって一方的に終結させた。裁判で明らかになるはずの数々の真実を圧殺したこの卑怯なやり方は、そこにどうしても公にしたくない「真実」があることを物語っている。

突然思い浮かんだことは、いま現在死刑囚のままだが、2014年から身柄を釈放されている袴田巌さん(85)も、再び収監されることは全く無いとは言い切れないということ。権力を持つ側はここまで非情なのだと背筋が凍る思いがした。

1966年の旧清水市の一家4人を殺害した事件の犯人とされたまま、袴田さんたちは裁判のやり直しを求めて半世紀、いまだ出口は見えない。

2020年12月最高裁は、再審開始決定を取り消した2018年の東京高裁決定に対して、審理をやり直しなさいとして「差し戻し決定」を下した。

以来一年あまりの間、東京高裁、東京高検、弁護団による密室での「三者協議」のみが続けられ、次回が3月14日と決まったという。

これは東京高検側からの、反論準備のために2月一杯は必要との主張が認められたためだということだが、弁護団の意見書による明らかな事実はすでに提出されており、三者協議は一刻も早く終わりにして、速やかに東京高裁での公開での審理を始めるべきだ。検察側の反論は、そこでこそ行うべきものだろう。

諸外国に比べて日本の再審開始の扉はとてつもなく重く、開くことが難しい。それでも2回だけ、再審開始の重い扉が開きかかったことがある。

1回目は、2014年の静岡地裁による再審開始決定。これは検察の特別抗告により、2018年東京高裁の再審取り消し決定により打ち砕かれてしまった。もう1回目のチャンスは、2020年の最高裁差し戻し決定時、5人の裁判官のうち2人が「ただちに再審開始すべきである」と主張したこと。もしもこれが3人であれば、再審が行われていたはずで、たった1人の差によって再び扉が閉じられてしまったことになる。

今年こそ速やかに再審を開始し、無罪判決を勝ち取りたい。

先日、日本テレビの番組NNNドキュメント『無罪の死刑囚免田栄』を見た。彼は2020年に亡くなるまで、生涯郷里の熊本に戻る事は無かったという。それは無罪となった後もなお消えなかった、犯人であるという厳しい差別と偏見に耐えられなかったためだという。冤罪事件の被害者であるにもかかわらず、犯罪者としての烙印が簡単には消せないのは、袴田さんも同じで、いまだに地元では彼が犯人であると固く信じている人は少なくない。

日本の裁判制度は直ちに改めるべき事が山ほどにある。

再審請求には速やかに応じる事、検察による特別抗告は認めず、再審裁判の場でのみ反論させること、審理は出来るだけ速やかに行う事。もしも冤罪が生じた場合には、警察、検察、裁判所がともにその原因・経過を調べたうえで、広く社会に公表し、再発の防止を徹底すること。きちんと被害者に謝罪する事などなど。

繰り返される冤罪事件は、制度そのものに問題の原因があることの現れだ。免田さん、袴田さんをはじめ多くの冤罪事件被害者の悲しみ苦しみは、どんな謝罪でも償う事は出来ない。平穏な日々を取りもどすことは出来ない。二度とこの過ちを繰り返してはならない。(澄)

案内へ戻る